时间:2019-07-31 来源:党政综合办 编辑:zhbgscse 访问次数:5173

2019年7月23日,自东向西,由广茂平原到崇山峻岭,历时9小时,浙江大学控制学院“不忘初心 牢记使命”党性主题教育培训队伍乘高铁抵达红色圣地、转折之城――贵州遵义,开始了为期六天的主题学习。

遵义会议放光芒,照耀红军再起航

苗岭秀,旭日升。7月24日一早,全体学员已统一身着红军服、头戴红军帽、肩挎印有“为人民服务”字样的红军包,气宇轩昂、整装待发,前往位于红花岗区老城红旗路80号的遵义会议会址。

走进园区,它就在那里――在这片厚重的土地上,朴实庄严、静静伫立。历经风云变幻,无需多言,就自带光芒。一砖一瓦,都镌刻着转折的记忆,本身就是一本载满故事的书籍。而在纪念馆和陈列馆,除了娓娓道来的故事,那些赭色的桌椅、泛黄的杯碗、古老的油灯……目光所至,也都无一不在向人们低吟浅诉着那过去的故事,承载着光辉的历史。

在政治部旧址,开班仪式为本次主题教育正式吹响集结号。培训中心杨利教授对全体学员的到来表示热烈欢迎,并介绍了遵义市的基本情况。控制学院党委书记叶松致辞,同时对全体学员提出三点要求――不断增强思想认识、大力提升培训效果、严格遵守学习纪律,希望全体学员能接受红军精神洗礼和革命传统教育,坚定理想信念,不忘初心,牢记使命。

随后,杨利教授向浙大控制学院授班旗,学院党委副书记丁立仲代表接旗。

叶松书记带领全体宣读入学誓词:“我宣誓:学习革命先烈,继承先辈遗志,发扬光荣传统,踏着红军足迹,高举伟大旗帜……”誓词慷慨激昂、铿锵有力,学员们顿感重托在肩、使命担当。

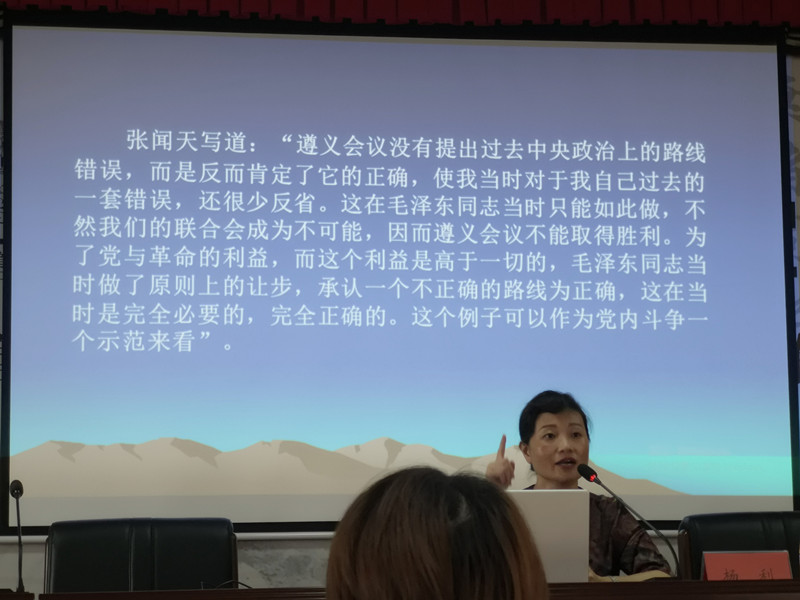

杨利教授声情并茂地做了题为《遵义会议与遵义会议精神》的专题讲座。她以时间为主线,以会前、会中、会后为三大节点,带领大家重温了遵义会议相关的八次系列会议,梳理了红军行进的路线,剖析了会议的前因后果,解读了党和领导人的智慧决策,最后总结了遵义会议的四大精神――坚定信念、实事求是、独立自主、民主团结。她希望,学员们在今后的学习生涯中,能铭记以这十六个字为核心的遵义会议精神,励精图治,不断奋斗。

下午,控制学院一行来到红军山烈士陵园,瞻仰烈士陵园,缅怀革命先烈。沿280级台阶拾级而上,由邓小平同志书写的“红军烈士永垂不朽”八个金色大字迎面矗立。学员们目含敬仰,心怀敬畏,在庄严巍峨的红军烈士纪念碑前列队缅怀,敬献花篮,并由叶松书记带领重温入党誓词。年仅27岁的邓萍烈士,年仅18岁被当地人亲切成为“红军菩萨”的龙思泉烈士……一位又一位革命先烈的故事,令大家深深动容。在和平年代,他们是正值青春年华的青年,甚至会被视作孩子,一切美好未来才刚刚开始。而战火纷飞的年代,他们却用短暂宝贵的生命践行了中国共产党员“随时准备为党和人民牺牲一切”的初心和誓言,使党的事业得以薪火相传。

映着夕阳的光辉,学员们首日学习的收获与情怀在傍晚高唱红歌的激情教学中尽情抒发。在遵义红歌艺术团指导下,大家齐声高唱了《四渡赤水出奇兵》《走向复兴》《我和我的祖国》等多首红歌。从他们投入的表情、饱满的热情中,你很难想到不少艺术团成员都已年过七旬。这一刻,激情在心中澎湃;这一刻,感动在心中蔓延。从华东到西南,同一首歌曲,同一种信念。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越

7月24日,学员们继续追寻红军长征的足迹,向素有“一夫当关,万夫莫开”之说的黔北险要咽喉娄山关挺近。山脚下,学员们首先观看《娄山关大捷》实景演出,回顾长征首胜之战的艰难与壮烈。机枪劲起、炮弹轰鸣,百姓的呐喊声、婴儿的啼哭声声声入耳。弥漫的硝烟、四射的火光,使大家仿佛置身于当年的铿锵战役。大捷后,当地人民对红军的深情相送、红军女战士忍痛将孩子托孤当地百姓的情景,更催人泪下、感人至深。

“西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。”

――登上娄山关,在关隘纪念碑前诵读毛泽东同志在此创作的《忆秦娥・娄山关》,依然能感受到当年的豪迈悲壮。即使部分路段是乘车前往,频繁的急转弯、狭窄的错车,都无不令学员们感叹地势之艰险,难以想象当年还没有道路时,革命先辈们是如何依靠双腿在这崎岖中挺进。

娄山关大捷对确保遵义会议的顺利召开起到了至关重要的作用。在海拔1300多米的战场遗址上远望,昔日的战火和硝烟都已荡然无存,但秀丽的景色中,当年激战时留下的战壕依然诉说着自强不息、取义成仁、不断超越的伟大精神。

回到遵义,学员们观看大型情景剧《伟大转折》。该剧主要讲述了红军在血战湘江之后,转兵贵州遵义,以模范行动赢得人民群众拥护,实现长征从挫折向胜利的伟大转折。切身体会过娄山关的艰险,遵义故事变得更加动人,红色传承变得更为坚定。

军民鱼水一家人,四渡赤水出奇兵

7月25日上午,全体学员来到苟坝。在这里,召开了著名的苟坝会议,遵义会议精神得到延续和完善。

作为社会主义新农村建设示范点,花茂村是迎接学员们的第一站。村如其名,花茂村花繁叶茂。据介绍,花茂村通过统筹推进精准扶贫,实现了农旅文融合、一二三产融合、产业与生态融合、人与自然融合。

通过参观和体验,学员们了解了陶艺、制纸等当地精美的手工业产品,还来到习近平总书记2015年到访过的农家乐“红色之家”,学习了总书记的“乡愁论”和“哭笑论”――“怪不得大家都来,在这里找到乡愁了”,“党中央制定的政策好不好,要看乡亲们是哭还是笑”。接地气的话语,使大家感受到总书记真切为民的心情。

随后前往苟坝会议陈列馆。讲解员细致的历史回溯,使学员们再一次感受到道路的曲折不易。尤其是毛泽东同志反对攻打打鼓新场的一段故事,大家一边赞叹毛泽东同志高超的军事水平,一边敬佩中国共产党人铁的纪律和实事求是、勇于批评与接受批评的精神。

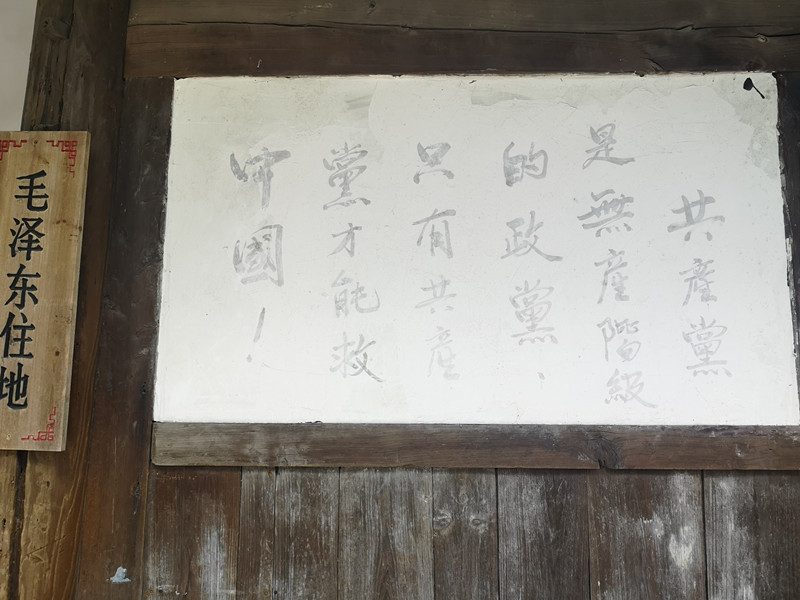

参观苟坝会议会址途中,学员们有幸重走了当年毛泽东同志披着大衣、连夜提着马灯去找周恩来同志再抒己见的“毛泽东小道”,现在亦称“真理小道”。走在步道上,仿佛能望见微弱灯光中、毛泽东同志那急匆匆的背影,急于挽救红军挽救党。其动力,大概可以用他当年在苟坝住所外墙上书写的那句话概括:“共产党是无产阶级的政党,只有共产党才能救中国!”。

下午,当学员们走在茅台镇赤水河的铁索桥上,四周是闷热的天气,脚下是湍流的赤水河,更实实在在感受到红军当时所面临的艰难险阻――毕竟那时,只能以小船上搭木板的方式才能过河,而当时的河道比如今要宽阔许多。

茅台是当年红军四渡赤水中第三渡的渡口。漫步在四渡赤水纪念公园、驻足仰望四渡赤水纪念塔,遥想当年在敌我兵力悬殊的情况下,毛泽东同志如何带领处于弱势的红军摆脱敌军的追堵拦截,不禁感叹其才能与果敢,正如习近平总书记的评价:“毛主席用兵如神!真是运动战的典范。”

西湖湄江共一水,一脉文心传万代

带着满心期盼和一种“回老家”的亲切感,7月27日上午,身为浙大师生的学员们终于来到湄潭县浙江大学西迁旧址。这个“求是精神”梦开始的地方,作为本次遵义学习的最后一站,为本次“不忘初心 牢记使命”主题教育圆满收尾。

浙大西迁历史陈列馆位于湄潭县湄江镇浙大西迁文化广场东面的湄潭文庙内,这里曾是浙大办公室和图书馆。1937年9月,因抗日战争全面爆发,当时的校长竺可桢带领全校西迁办学,一迁浙江西天目、建德;二迁江西吉安、奉和;三迁广西宜山;四迁贵州青岩、遵义、湄潭、永兴。

学员们先后参观了留学生宿舍旧址、女生宿舍旧址、图书馆旧址、办公室旧址等,并在讲解中品味浙大的峥嵘岁月和艰难征程。图书馆旧址里还张贴着轰炸过后的情景,令人揪心。

西迁过程中,外有战乱,内有困疾。带着坚韧不屈,顽强拼搏的精神,浙大人走出了一条“文军长征”之路,并最终在遵义、湄潭赢得了七年宝贵的发展时间。在这里,浙大人受到了以严溥泉县长为首的湄潭人民的热情欢迎和无私帮助,也反过来对当地文化教育、农业生产等方面产生了重要影响。浙大师生与湄潭人民患难与共、相濡以沫,结下了血浓于水的深情厚谊。

当然在苦难中,也有一些意外的收获与惊喜,比如看到了模拟当年印度和英国留学生在湄潭学习的场景,师生们纷纷感叹当时就有留学生、就能做到国际化办学,真不愧是“东方剑桥”;再比如看到了被当做“浙大游泳池”的湄江老照片,据说,当年浙大老师乘船坐在对岸,要求学生们游到对岸签到,才算体育成绩合格。在发现这些趣事的欢笑中,学员们体会到浙大人在恶劣环境中坚持文体兼修、没有条件也要创造条件的乐观主义精神,求是精神在此被确立。

在宿舍楼旧址里,悬挂着马一浮先生创作的浙大校歌――是目前唯一以文言文作词的校歌。学员们驻足片刻,便提议齐唱。这时,有学员默默拿出手机,按下播放键,前奏缓缓响起。“大不自多,海纳江河;惟学无际,际于天地……”学员们齐声高唱。这一刻,无论性别、年龄、身份,我们只有一个共同的名字,就是“浙大人”。

身后游客纷纷驻足赞许。澎湃自豪中,有感动的热泪悄悄打湿眼眶。学员们表示,这与在校史馆参观的感受完全不同。身临其境,才更加感同身受。

“诸位在校,有两个问题应该自己问问:第一,到浙大来做什么?第二,将来毕业后要做什么样的人?”竺可桢老校长在1936年秋天开学典礼上向新生提出的两个问题,时至今日依然提醒着浙大人。这,就是浙大人的“不忘初心”,就是浙大人的“牢记使命”。

告别浙大西迁旧址,学员们来到民歌《十谢共产党》的发源地――湄潭县兴隆镇龙凤村田家沟。村主任卢国海热情欢迎大家,并在参观中介绍了田家沟近几年的发展历程,使学员们深刻感受到村民爱党、爱乡的情怀。

这里曾是国家级贫困县,在党和政府的帮助下,发展现代农业、增加农民收入,以秀丽雅致又经济实用的黔北民居新村建设为标志,完善基础设施建设和公共文化服务设施,提高农民幸福指数、丰富农民精神文化。如今,这里已成为国家级“文明村镇”和“新农村建设示范点”。

当地人民发自肺腑地将歌颂党的歌词写进贵州特色民谣,成为口口相传的民歌。“一谢共产党,翻身把你想,以前我们做牛马,现在人人把家当;二谢共产党,吃饭把你想,以前忍饥又挨饿,现在温饱奔小康……”朴实的话语,展示了田家沟农民生活从温饱难求到逐渐小康,表达了田家沟村民对党的感恩和爱戴之情。2011年3月,时任国家副主席习近平在中央党校省部级领导干部培训班上对“十谢共产党”全文进行了诠释。后经中央电视台宣传,更被广泛称颂。

最后,在田家沟“十谢亭”,举行了一场特别的培训结业仪式。学员们在长廊上依次而坐,分享学习感言并获颁结业证书。没有套话、空话,每一位学员都结合自身情况,真诚细致地发表个人感悟。教学科研岗的老师们谈到,遵义会议的核心精神之一是独立自主,自己从事科研也是如此,自主创新,才能实现科技强国的“中国梦”;办公室老师则为我党全心全意为人民服务的精神深深感动,表示也要在自己的岗位上做好服务师生的工作,并更好地传播“浙大故事”;“遵义之于国家,正如湄潭之于浙大。带着坚毅的求是精神,浙大在此办学七年、艰苦奋斗,作为班长,我要把遵义学习期间感悟的精神传达给更多的同学”――学生党员汤志航如是说。

叶松书记谈了自己的三点收获:一是对开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的意义有了更加深刻的认识;二是对中国共产党自我革命的精神有了更加深刻的认识;三是对中国共产党老一辈无产阶级革命家的人格魅力有了更加深刻的认识。他也对本次培训活动进行了总结,全体学员始终以饱满的学习热情参与现场教学和体验教学,认真聆听专家报告,严格遵守培训纪律,圆满完成此次培训任务。

忆往昔峥嵘岁月,顶初心砥砺前行。一段岁月,波澜壮阔,刻骨铭心;一种精神,穿越历史,辉映未来。

7月28日,学员们重新坐上高铁,驶离遵义。几日培训中,学员们汲取了遵义精神,坚定了理想信念,更加深入地了解到红军长征的曲折艰险,更加透彻地学习了伟大领袖们的英明神勇。只有走过先辈们的路,悟过先辈们的心,才明白“幸福生活,来之不易”这句简单话语的难能可贵。

铭记、收获、发扬。浙大控制人也将不忘初心、牢记使命,将遵义红色精神映射到今后的实际工作与学习中,发出更耀眼的光芒。

文/图 浙大控制遵义行文字组、摄影组

当前位置:

当前位置: